So funktioniert das Begleitdolmetschen

Was ist Begleitdolmetschen?

Der Begriff „Begleitdolmetschen“ ist auf den ersten Blick selbsterklärend: Ein Dolmetscher bzw. eine Dolmetscherin begleitet Menschen zu einer Veranstaltung oder einem Termin. Doch rund um diesen und ähnliche Begriffe wie Verhandlungsdolmetschen, Liaison-Dolmetschen, Gesprächsdolmetschen oder Dolmetschen im Gemeinwesen gibt es häufig Diskussionen – teils aus theoretischen, teils aus praktischen Gründen.

All diese Formen sind eigentlich Synonyme. Bei allen geht der Dolmetscher bzw. die Dolmetscherin gemeinsam mit einer oder mehreren Personen zu Terminen unterschiedlichster Art und dolmetscht in beide Richtungen, um die flüssige Kommunikation zu ermöglichen. Es handelt sich dabei in der Regel um eine Sonderform des Konsekutivdolmetschens, bei der wenige oder keine technischen Hilfsmittel benutzt werden.

Allerdings werden oft mithilfe von unterschiedlichen Bezeichnungen feinere Nuancen hervorgehoben. Grundsätzlich lassen sich folgende Definitionen ableiten:

-

Verhandlungsdolmetschen. Dieser Begriff wird meist im beruflichen Kontext verwendet, etwa bei Geschäftstreffen und -reisen, Rechtsberatungen oder Vertragsverhandlungen.

-

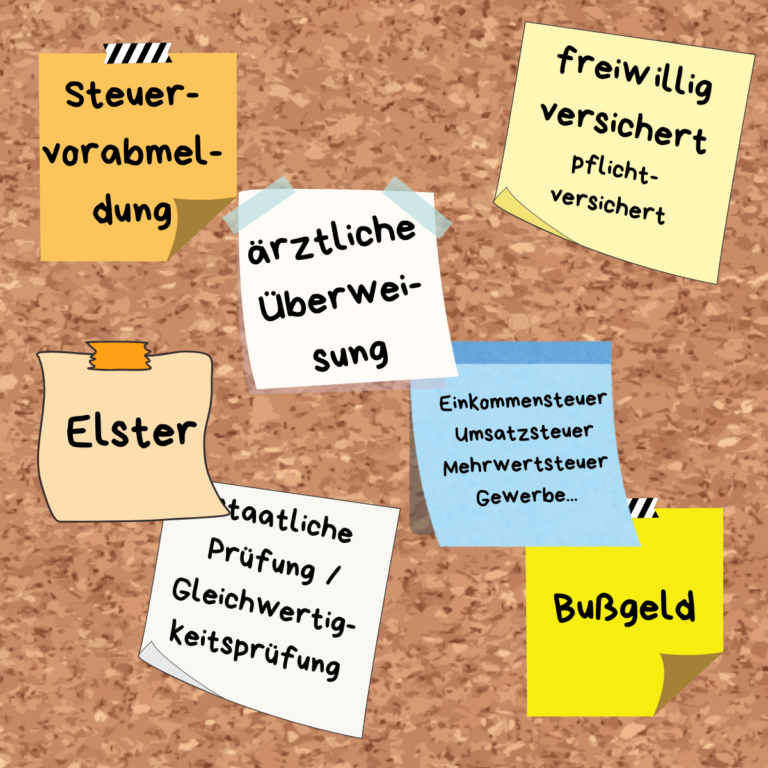

Dolmetschen im Gemeinwesen (Community Interpreting): Dieser Ausdruck bezieht sich auf das Dolmetschen in öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Schulen, Krankenhäusern oder Sozialdiensten. In vielen Städten werden solche Einsätze zum Teil von Pools ehrenamtlicher Sprachmittler übernommen. Dadurch wird diese Art des Dolmetschens leider häufig fälschlicherweise mit gering qualifizierten oder unprofessionellen Leistungen assoziiert.

Schritt 1: Kontaktaufnahme

Der erste Schritt ist im Prinzip simpel: Sie nehmen Kontakt mit einem Dolmetscher bzw. einer Dolmetscherin auf, normalerweise per E-Mail oder telefonisch.

Zuvor sollten Sie sich jedoch überlegen, ob Sie lieber mit einer freiberuflichen Fachkraft oder einer Agentur zusammenarbeiten. Und dann müssen Sie sich für eine oder ein paar passende Optionen entscheiden. Hilfreich ist es, wenn Sie sich folgende Fragen stellen:

-

Benötige ich eine Sprachkombination (z.B. Deutsch<>Spanisch), oder mehrere?

-

Ist der Einsatz für eine einzelne Person, eine kleine Gruppe oder sogar mehrere Gruppen gedacht?

-

Was ist das Thema bzw. der Bereich des Einsatzes?

Schritt 2: Bestimmung des Einsatzes

Besprechen Sie den genauen Ablauf und die Ziele des Einsatzes. Je genauer Sie hier Auskunft geben, desto höher sind die Erfolgschancen. Relevante Informationen:

-

Datum, Uhrzeit und Ort des Termins

-

Art des Termins (z. B. Arztbesuch, Messe, Geschäftsgespräch)

-

Voraussichtliche Dauer

-

Anzahl der Gesprächspartner:innen

-

Ziel oder Anlass des Treffens (z. B. allgemeine Informationssuche oder ein konkret vereinbartes Gespräch?)

-

Fachliche Hintergründe oder besondere Anforderungen

-

Gibt es konkrete Fragen oder Ziele, die Sie verfolgen?

Diese Phase ist entscheidend, um die Erwartungen zu klären und die Vorbereitung auf den Einsatz gezielt auszurichten.

Schritt 3: Vorbereitung

Professionelle Dolmetscher:innen bereiten sich sorgfältig auf jeden Einsatz vor. Dafür stützen sie sich auf die Informationen aus dem Vorgespräch. Dazu gehört:

-

Erhaltene Information und Unterlagen durchlesen und analysieren. Wenn Sie z.B. aufgrund eines Sturzes Knieschmerzen haben und deswegen zum Orthopäden gehen, könnten Sie dem Dolmetscher bzw. der Dolmetscherin im Vorfeld Formulare oder medizinische Unterlagen bereitstellen. Daraus lassen sich wichtige Fachbegriffe und Zusammenhänge entnehmen.

-

Zusätzliche Recherche. Ich würde mich als Dolmetscherin für das vorherige Beispiel mit typischen Verletzungen nach einem Sturz auseinandersetzen: Welche Arten gibt es? Wie entstehen sie genau und wie kann man sie beschreiben? Was sind die gängigen Behandlungsmethoden?

-

Fachbegriffe nachschlagen und angepasstes Glossar erstellen. Auch wenn das Vokabular bekannt ist, hilft ein maßgeschneidertes Glossar dabei, Unsicherheiten zu vermeiden – besonders in stressigen Momenten oder bei seltenen Begriffen. Dabei wird oft auch zwischen Fachsprache und Alltagssprache unterschieden.

-

Notiztechnik vorbereiten und spezifische Symbole festsetzen. Für spezifische Fachausdrücke werden oft individuelle Symbole oder Kürzel verwendet (z. B. „IM“ und „AM“ für Innen- bzw. Außenmeniskus). Auch wenn im Begleitdolmetschen Notizen seltener gebraucht werden als beim Konferenzdolmetschen, sind sie in vielen Situationen sehr hilfreich, vor allem bei Zahlen, Aufzählungen oder, wenn Gesprächspartner:innen länger sprechen als erwartet.

Schritt 4: Der Einsatz

Endlich ist es so weit! In der Regel treffen sich Dolmetscher:in und Klient:in am Einsatzort zur abgesprochenen Zeit – normalerweise bis zu 30 min vor dem Beginn. Auf diese Weise gibt es Zeit, die letzten Fragen und ggf. den Ablauf eines Dolmetschereinsatzes zu klären.

Am Anfang des Termins stellt sich der Dolmetscher bzw. die Dolmetscherin den restlichen Beteiligten vor und positioniert sich entsprechend der Situation im Raum. Die räumlichen Gegebenheiten beeinflussen die Arbeitsweise: ist es ein kleiner Raum? Bleibt man in Bewegung? Wie viele Personen sind anwesend?

Und es geht endlich los! Wenn alle vorherigen Schritte richtig durchgeführt wurden, steht einem reibungslosen Ablauf nichts im Weg.

Und vergessen Sie nicht: Wenn Sie während des Termins Fragen haben oder eine kurze Pause brauchen, sprechen Sie das gerne an – Dolmetscher:innen tun das bei Bedarf ebenfalls.