Amtssprache: Ich kann Deutsch - und verstehe trozdem nicht

Reicht es, Deutsch zu sprechen, um in Deutschland wirklich zurechtzukommen? Für Integration? Eine persönliche Reflexion über Sprache, Bürokratie und systemische Hürden in Deutschland.

SPRACHE UND KULTUR

Yasmina González

6/11/20253 min lesen

Leben in Deutschland: Warum Sprache allein nicht reicht

Systemverständnis als Schlüssel zur Integration

Nicht nur für Ausländer - Einfache Sprache ist wichtig für alle

Knapp fünf Jahre wohne ich schon in Deutschland, in zwei verschiedenen Städten, in zwei verschiedenen Bundesländern. Und ich habe vieles gelernt – nicht nur sprachlich. Dass ich Deutsch lernen musste, war selbstverständlich. Jeder weiß das.

Aber Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Sprache ist eben nicht nur Sprache. Sie ist untrennbar und unvermeidlich an ein System gebunden. Ein System, das normalerweise anders ist als in anderen Ländern. Manchmal sogar komplett unterschiedlich.

Und das, das ist nicht immer selbstverständlich. Doch es ist mindestens genauso wichtig wie die Sprache, wenn nicht sogar wichtiger. Denn eine Sprache kann man umgehen – ein System nicht.

Ein einfaches Beispiel: Im Unterricht lernte ich, wie ich einem Arzt beschreibe, wo ich Schmerzen habe. Aber nie, dass ich mir in Deutschland meinen Hausarzt selbst aussuchen darf und nicht zum zuständigen „Gesundheitszentrum“ gehen muss. Das ist nämlich der Fall in Spanien.

Und das war noch das geringste Problem. 2021 konnte ich bereits Spanisch auf Deutsch unterrichten. Ich wusste jedoch nicht, dass ich eine Nebentätigkeit ausüben durfte – geschweige denn, wie ich sie überhaupt anmelden oder versteuern musste.

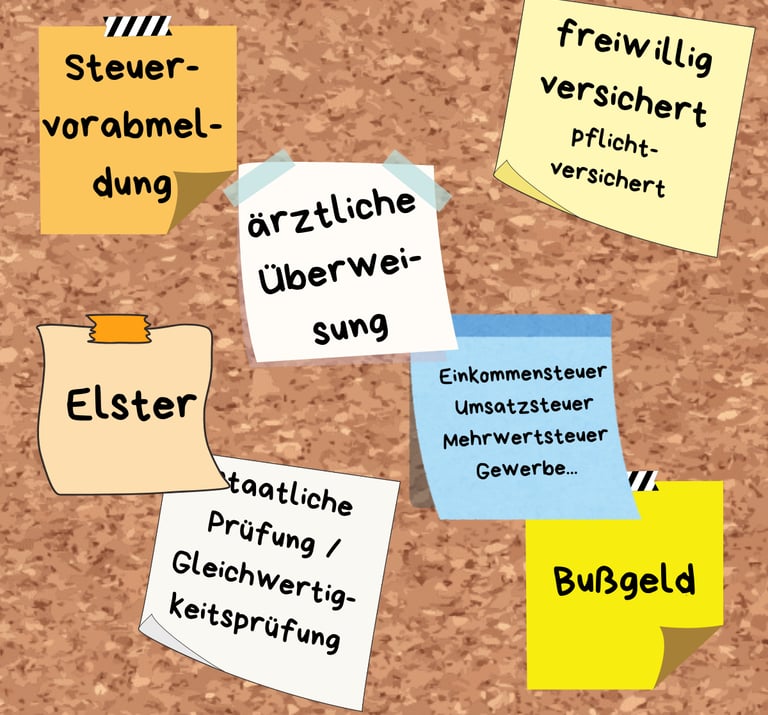

Schwieriger wurde es, als ich den ersten Brief vom Finanzamt bekam. Was sie damals genau wollten, weiß ich nicht mehr. Was ich aber nie vergessen werde, ist die Frustration, den Brief nicht verstehen zu können. Weder ich noch die – deutschen – Leute um mich herum.

Na ja... Die Wörter, ja. (Sie, ich nicht.) Aber was ich tun musste und wie, wusste keiner. Als wir dann gemeinsam recherchierten, wurde es auch nicht besser. Zum einen fanden wir nur schwer die richtigen Informationen – zum anderen war deren Schreibstil dermaßen kompliziert, dass die Inhalte kaum zugänglich waren, obwohl sie eigentlich zur Verfügung standen.

Erfolg auf Kosten von Zeit und Leben, wenn überhaupt

Keine Sorgen, am Ende habe ich das (und vieles mehr) geschafft. Wie? Ensayo y error. Versuch und Irrtum. Immer wieder. Bis ich es irgendwann hinbekam. Oft erst nach viel längerer Zeit und größerem Aufwand, als eigentlich nötig gewesen wäre. Und dann musste ich zugeben: Es war doch nicht so schwer. Aber klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das meinten meine Bekannten. Und sie haben recht. Aber muss es wirklich immer so sein?

Laut des Statistischen Bundesamtes leben in Deutschland über 14 Millionen Ausländer und 20 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Wie viele davon mussten als Kinder in der Schule fehlen, weil sie mit ihren Eltern zum Bürgeramt oder sogar zum Arzt gehen und für sie dolmetschen mussten?

Dass sie dadurch an „Erwachsenenthemen“ beteiligt waren – mit all den Konsequenzen und Auswirkungen auf ihre künftige Persönlichkeit und Erfahrung – ist ein anderes Thema, das eigentlich eine eigene Debatte verdient. Aber können wir wirklich davon ausgehen, dass sie in der Lage waren, die Begriffe und Prozesse zu verstehen, um sie dann ihren Familien zu vermitteln? Das halte ich eher für naiv, wenn nicht sogar für zynisch.

Wir dürfen nicht glauben, dass es hier nur um Ausländer geht. Ich musste inzwischen auch einigen deutschen Muttersprachlern, unter anderem, Briefe von der Agentur für Arbeit entziffern. Oder die Schritte zur Aktivierung von Elster.

Denn etwas habe ich gelernt: Es liegt nicht an mir. Nicht daran, dass ich keine Muttersprachlerin bin oder mir nicht genug Mühe gebe. Jede Person, die sich mit dem jeweiligen Thema nicht gut auskennt, wird mit Schwierigkeiten konfrontiert. Jede, die in diesem Bereich nicht ausreichend ausgebildet ist, stößt auf Texte, die kaum zu verstehen sind.

Und dadurch wird sie in seiner Handlungsfähigkeit automatisch eingeschränkt.

Da stehe ich nun als Linguistin vor dieser Situation und frage mich: Steht Sprache nicht eigentlich für das Gegenteil? Gerade Informationen von Ämtern richten sich an die gesamte Bevölkerung unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Bildung oder anderen Faktoren. Die Steuererklärung gilt auch für diejenigen, die nur den Mindestlohn verdienen. Wenn man aufgrund der Inflation seine Wohnung nicht mehr abbezahlen kann, muss man seine Insolvenz anmelden.

Nicht nur um negative Vorgänge – da draußen gibt es zahlreiche Förderungen, die man beantragen kann. Rechte, die man in Anspruch nehmen darf. Doch das passiert nur, wenn man sich dieser Möglichkeiten überhaupt bewusst ist.

Wenn man nie von der Förderung für Existenzgründer oder von kostenlosen Beratungsangeboten gehört hat, stellt man nie den Antrag. Wenn man mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, aber dabei nur zu oberflächlichen oder widersprüchlichen Informationen gelangt, wird man es höchstwahrscheinlich nicht einmal versuchen. In diesen Fällen brechen wir meist unsere Pläne ab, noch bevor wir sie überhaupt begonnen haben. Und das noch mit dem Gefühl, fehl am Platz zu sein.

Wie ich am Anfang sagte: Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Und Sprache ist nicht gleich Sprache. Seit Jahren hören wir von der Wichtigkeit einer einfachen, barrierefreien Sprache – und ironischerweise wird sie genau dort nicht eingesetzt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Zum Glück gibt es viele Institutionen, die diese Kluft zwischen Verwaltung und Bürger verringern und Pflaster auf die Risse im System kleben. Aber das ist ein Thema für einen anderen Beitrag. Bleibt bis dahin daran.

Brauchen Sie einen Dolmetscher?

Wenn Sie nach sprachlicher Unterstützung suchen, sind Sie genau richtig hier. Setzen Sie sich in Verbindung und wir werden die passende Lösung für Sie finden!